Ad un anno di

distanza cerchiamo di analizzare le politiche di gestione del territorio della

Regione Emilia-Romagna, inconfutabili concause del disastro

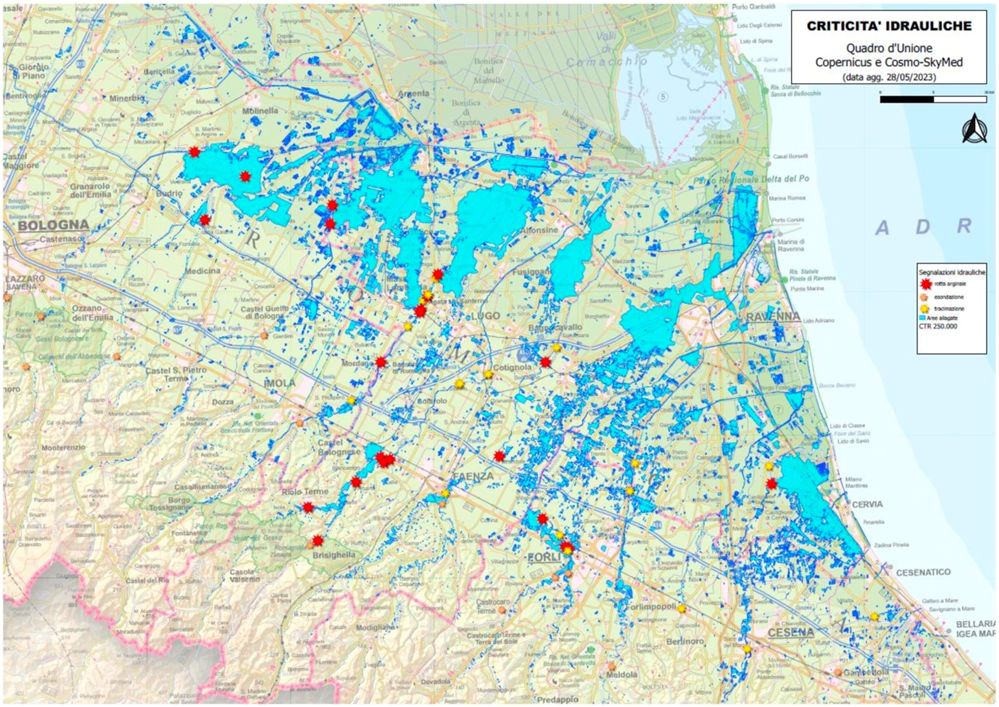

Nelle prime settimane del mese di maggio del 2023 la Romagna e la provincia di Bologna, a seguito della prolungata permanenza di una vasta zona di bassa pressione definita in gergo meteorologico “palude barica”, sono state interessate da precipitazioni eccezionalmente copiose, rivelatesi, insieme a fattori di altra natura, fondamentali concause della rottura degli argini di numerosi fiumi che, nell’arco di quindici giorni, hanno allagato per ben due volte ampie porzioni della parte sud orientale della superficie regionale. Se ad inizio mese erano esondati tre fiumi, Lamone, Senio e Sillaro, riversando 120 milioni di m3 di acqua nella pianura circostante, il 16 maggio la Protezione Civile emiliana[1] rendeva noto che altri 18 corsi d’acqua[2] avevano rotto gli argini provocando il deflusso di una quantità tale di acqua da provocare allagamenti in ben 37 comuni[3] (carta 1).

Carta 1: immagine satellitare che rappresenta in azzurro le zone alluvionate

[1] regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/maggio/maltempo-21-fiumi-e-corsi-acqua-esondati-37-i-comuni-con-allagamenti-diffusi-250-frane-in-48-comuni

[2]

Idice, Quaderna, Santerno, Marzeno,

Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena,

Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi e Rigossa.

[3] Bagnacavallo, Bologna, Brisighella, Budrio, Castel Bolognese, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cesenatico, Conselice, Cotignola, Faenza, Forlì, Imola, Medicina, Molinella, Mordano, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, Riolo Terme, Gatteo Mare, Savignano sul Rubicone, Riccione, Castelguelfo, Castel del Rio, Fontanelice, Russi, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Gambettola, Santarcangelo di Romagna, Meldola, Lugo, San Lazzaro di Savena.

La maggior parte delle zone inondate hanno in prevalenza

assunto forma allungata e andamento parallelo, in quanto provenienti dagli

alvei dei fiumi che nascono dall’Appennino per digradare successivamente con

percorsi “a pettine” verso la fascia costiera e sfociare poi nel mar

Adriatico.

L’entità delle

precipitazioni

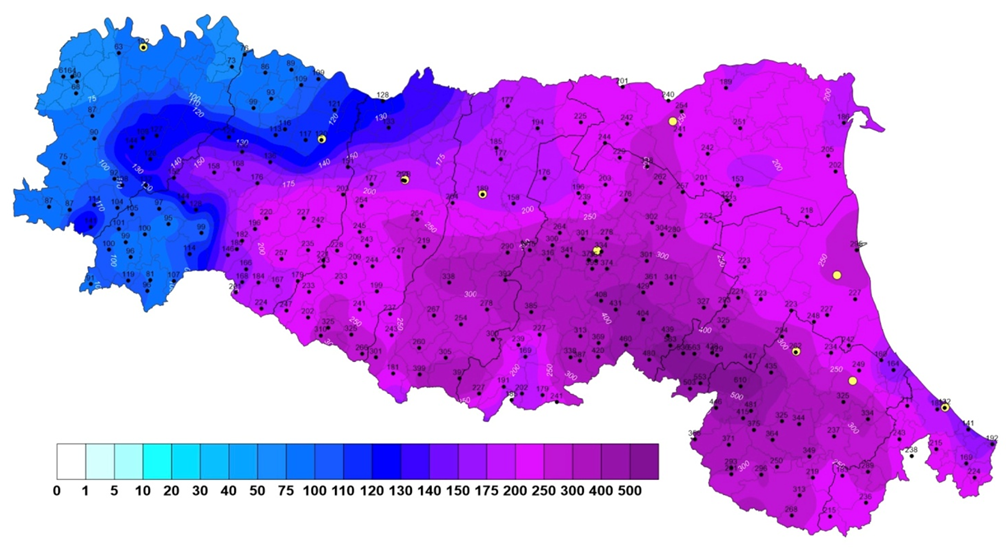

I bollettini meteo riferiscono che fra il 1 e il 17 maggio,

in Emilia Romagna, sono caduti mediamente dai 300 ai 400 mm di pioggia, con

picchi di 400-500 mm nel bolognese e in Romagna (carta 2), una quantità

eccezionale corrispondente a circa la metà delle precipitazioni medie annue che

nella pianura emiliano-romagnola si attestano intorno ai 900 mm.

Carta 2: la carta pluviometrica dell’Emilia Romagna con le precipitazioni cumulate registrate fra il 1 e il 17 maggio 2023. Con indicati i valori puntuali e i confini comunali. (Arpae Emilia Romagna)

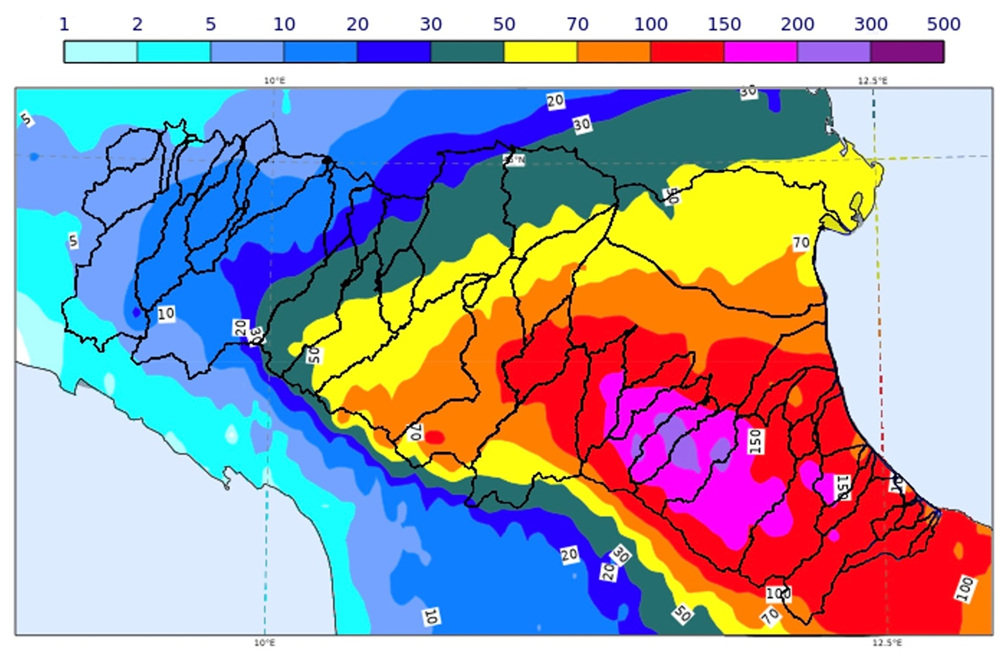

In particolare, nei due giorni fra il 15 e il

17 le precipitazioni hanno raggiunto punte intorno ai 300 mm sull’Appennino e

la collina forlivese, mentre sulla montagna e l’area collinare delle province

di Bologna e Ravenna si sono attestate sui 150-200 mm e sulla pianura fra

Cesena e Forlì a 150 mm (carta 3). Secondo Mauro Rossi, ricercatore

dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio

nazionale delle ricerche di Perugia (Cnr-Irpi) “Nelle aree più colpite in

sole 24 ore sono cadute circa 1/5 delle precipitazioni medie annuali”[1].

Fenomeni meteorologici sicuramente eccezionali, ma non del

tutto inediti visto che secondo i meteorologi si verificano una o due volte

ogni 100 anni.

Carta 3: carta pluviometrica dell’Emilia Romagna con le precipitazioni cumulate registrate fra il 15 e il 17 maggio. In viola i 3 nuclei >200mm sui rilievi alle spalle di Forlì e Faenza (Arpae Emilia Romagna)

Inizialmente le cause dei disastri

ambientali sono state ricondotte all’intensificazione dei cambiamenti climatici

innescati dal riscaldamento globale di origine antropica, ormai avvicinatosi su

scala globale alla soglia del 1,5° rispetto all’era pre-industriale, in pratica

l’obiettivo più ambizioso fissato alla Cop 25 di Parigi del 2015 per fine

secolo.

Secondo

il rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) pubblicato il 17

maggio 2023[1],

esistono il 66% di possibilità che nel quinquennio successivo la temperatura

media terrestre superi per almeno un anno di 1,5 gradi la media dell’era

preindustriale. Mentre pochi dubbi (solo il 2%) sussistono sul fatto che i

prossimi 5 saranno i più caldi di sempre con temperature medie annue comprese

fra +1,2° e +1,8°. Un balzo in avanti estremamente preoccupante, visto che fino

a quel momento la media dell’anno più caldo, il 2016, si è attestata a +1,28°, peraltro

abbondantemente superata nel 2023, secondo l’Organizzazione Meteorologica

Mondiale[2].

Il

fisico, meteorologo, prof Carlo Cacciamani, a caldo aveva confermato che “L’eccezionalità dei fenomeni, l’anomalia

delle temperature sono tutti segnali di quanto sia cambiato il clima. Nella

prima metà di maggio abbiamo visto il massimo della pioggia accumulata in pochi

giorni negli ultimi 40 anni. Dall’1 maggio sono caduti in questa regione più di

400 millimetri di pioggia, circa la metà di quanto piove nelle aree

pianeggianti dell’Emilia-Romagna in un anno. Come ampiezza potrebbe essere il

primo evento nella storia di questa regione. Ripeto che la particolarità è

stato l’uno-due, ovvero due fenomeni molto intensi a distanza di pochi giorni e

non di mesi». Cacciamani conclude affermando che “L’emergenza climatica ci insegna che

fenomeni intensi come questo possono aumentare rispetto a 50 anni fa“.

Anche

il meteorologo Pierluigi Randi, presidente

AMPRO (Associazione meteo professionisti), all’indomani delle alluvioni, aveva evidenziato

l’aggravamento in corso dei cambiamenti climatici: “Se andiamo indietro nel tempo negli ultimi due anni abbiamo avuto tre

eventi estremi di segno opposto: due anni di siccità grave e poi in quindici

giorni due eventi di pioggia estrema. Questo è un segnale chiaro della crisi

del clima: un singolo episodio non è attribuibile al surriscaldamento, ma

eventi estremi in sequenza, di un segno o dell’altro, sì. Tre indizi fanno una

prova. Non è normale avere due eventi a distanza così breve: di solito hanno

tempi di ritorno secolari, mai successo che si verifichino così vicini, in

appena due settimane“.

Le politiche di

gestione del territorio

Ampliando, tuttavia, la

sfera di analisi alle politiche di pianificazione territoriale, agli interventi

di manutenzione dei fiumi e alla prevenzione del dissesto idrogeologico emerge

come i cambiamenti climatici, seppur cause scatenanti, non risultino unici responsabili

dei disastri ambientali che ad inizio maggio 2023 hanno provocato, fra le varie,

la morte di 17 persone e lo sfollamento di ben 36.000 abitanti dalle loro

residenze, oltre ad ingentissimi danni alle infrastrutture, alle coltivazioni,

alle aziende ed alle abitazioni, stimati a metà giugno 2023 dalla Regione Emilia-Romagna

in ben 8,9 miliardi di euro[3].

Conferma in tal senso ci giunge dalle affermazioni di

Francesca Giordano, ricercatrice dell’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (Ispra): “Dare la

colpa solo al cambiamento climatico è un modo per non volerci prendere la

responsabilità di quanto sta accadendo. Le alluvioni e le frane (oltre 280)

derivano da una combinazione di eventi nel cui ambito i cambiamenti climatici

amplificano le conseguenze dei dissesti di un territorio molto fragile. Errori

legati ad una gestione non attenta del territorio stesso a partire dalla

insufficiente manutenzione dei corsi d’acqua fino all’eccessivo consumo di

suolo“.

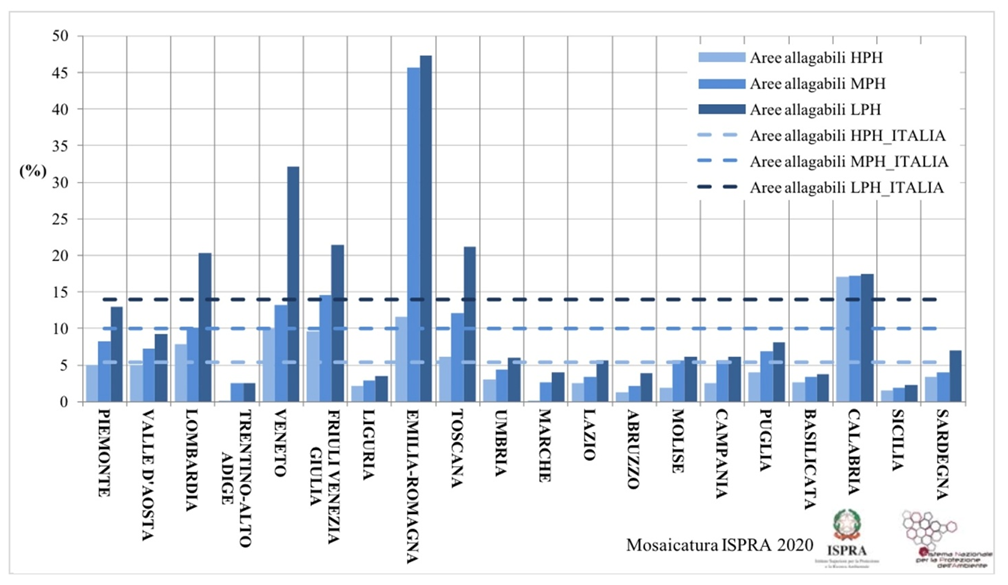

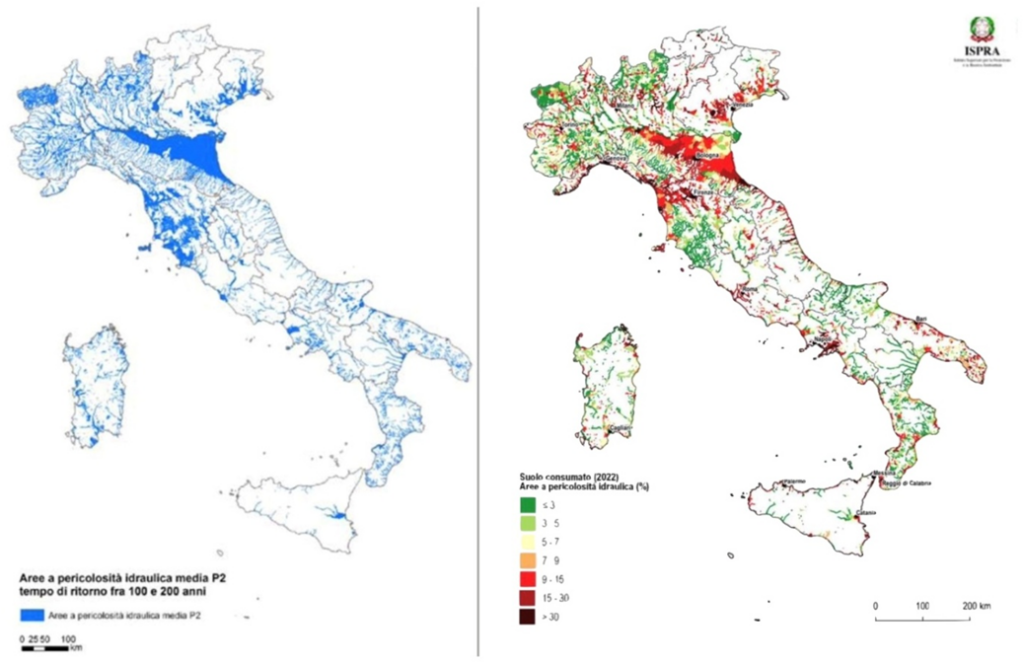

Dal rapporto dell’Ispra “Condizioni di pericolosità da

alluvione in Italia”[4]

apprendiamo che l’Emilia-Romagna risulta di gran lunga la regione con le

maggiori percentuali sia di territorio potenzialmente allagabile che di

popolazione esposta al rischio alluvione. Sulla base di 3 livelli di

pericolosità, in Emilia-Romagna le zone a rischio medio (P2 – MPH) di

allagamento ricoprono il 45,6% del superficie regionale (grafico 1), dove

risiede oltre il 60% di popolazione, con Ravenna e Ferrara che risultano le

province con le più elevate porzioni di territorio inondabile, sommando le aree

comprese nei tre livelli di probabilità, rispettivamente 100% e 80%, e di

popolazione a rischio.

Grafico 1: percentuale di territorio delle regioni italiane (istogramma) e relative medie nazionali (diagramma lineare tratteggiato) interessato dai 3 livelli di probabilità di alluvione: alta (P1 – HPH), media (P2 – MPH) e bassa (P3 – LPH). Fonte: mosaicatura Ispra 2020

Manutenzione del

territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico

Nella

relazione sulla gestione del rischio idraulico e di quello di alluvione del

luglio 2022, la Corte dei Conti rendeva noto che lo Stato italiano investe in

modo insufficiente nella prevenzione del dissesto idrogeologico: nel ventennio

1999-2019, di fronte ad un sensibile aumento dei fenomeni meteorologici estremi,

sono stati stanziati solamente 7 miliardi di euro, per 6.000 progetti, a fronte

di una richiesta di 26 miliardi. Una cifra irrisoria per un Paese dal

territorio geologicamente giovane e non assestato nel quale, a fine 2021, il

94% degli 8.000 comuni italiani, secondo l’Ispra[1],

risultava a rischio dissesto idrogeologico ed erosione costiera, con un

incremento annuale del 4% e addirittura del 19% rispetto al 2017. Per quanto

riguarda il solo rischio alluvione, più pertinente alla nostra ricerca, sempre

l’Ispra[2] ci

informa che, in Italia nel 2020, in 426 comuni oltre il 90% della popolazione

residente risulta esposta a tali fenomeni e in 260 addirittura il 100% dei

residenti, in pratica 12,2 milioni di persone, corrispondenti al 20,6% della

popolazione italiana. Non casualmente le aree a rischio più elevato risultano

l’intera pianura emiliano-romagnola e quella veneta lungo l’area deltizia del

Po, oltre a zone della Toscana e della Calabria.

In

tale situazione di particolare fragilità del territorio combinata a carenza

strutturale di finanziamenti, in ambito Pnrr al momento dei fenomeni calamitosi

erano stati stanziati sotto la voce “Misure per la gestione del rischio

alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico”[3] 2,49

miliardi di euro, pari al solo 1,3% del totale dei fondi previsti dal Piano per

il nostro Paese, allo scopo di rafforzare le misure di prevenzione attraverso

un programma di azioni strutturali e non.

Le

risorse stanziate, destinate a progetti per ridurre il rischio di alluvioni e frane

e mettere in sicurezza i territori con interventi di riqualificazione,

monitoraggio e prevenzione, risultano suddivise fra due capitoli di spesa.

La linea A, di competenza del

ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dedicata alla “Messa

in sicurezza, al monitoraggio e alla prevenzione” prevedeva interventi

nelle aree a maggior rischio con l’obiettivo finale di esentare da rischi 1,5

milioni di persone, per i quali erano stati stanziati, ma al momento

dell’alluvione non ancora assegnati, 1,29 miliardi di euro, in quanto il processo

di selezione dei progetti avrebbe dovuto concludersi solo a fine 2023.

Mentre

la linea B, di competenza della Protezione civile, è dedicata al ripristino

delle infrastrutture già danneggiate da precedenti eventi calamitosi, nel cui

ambito, degli 1,2 miliardi stanziati dal Piano (pari al 48,2% del totale), 1,15

miliardi erano già stati assegnati ai 1.725 progetti selezionati.

La

parte del leone è stata di appannaggio della Lombardia con 136,9 milioni di euro

per 320 progetti, seguita proprio dall’Emilia-Romagna con 98 milioni per 222

progetti, a testimonianza delle numerose devastazioni già subite e del grado di

pericolosità in cui versava da tempo il suo territorio regionale. Seguono la

Sicilia con 97 milioni per 48 progetti, il Veneto con 84,4 milioni per 26

progetti e la Toscana con 84,3 milioni per 37 progetti. Il ridotto numero di

intereventi di queste ultime regioni, compresi fra il 15 e 20% dei progetti

previsti per l’Emilia-Romagna, a sostanziale parità di finanziamenti totali, conferma

lo stato di deterioramento diffuso del territorio della regione al centro di

questo studio.

Il consumo di suolo

Nel rapporto annuale

“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”

pubblicato dall’Ispra il 26 luglio 2022, l’ultimo prima delle alluvioni, veniva

messo in evidenza come il consumo di suolo in Italia nel 2021 avesse raggiunto

il valore più elevato dell’ultimo decennio, con una media di 19 ha al giorno,

pari a 70 km2 annui totali. La superficie cementificata ricopriva

all’epoca del rapporto ormai 21.485 km2 di suolo nazionale, poco

meno dell’estensione della stessa Emilia-Romagna, dei quali 5.400, un

territorio pari a quello della Liguria, occupato solamente da edifici.

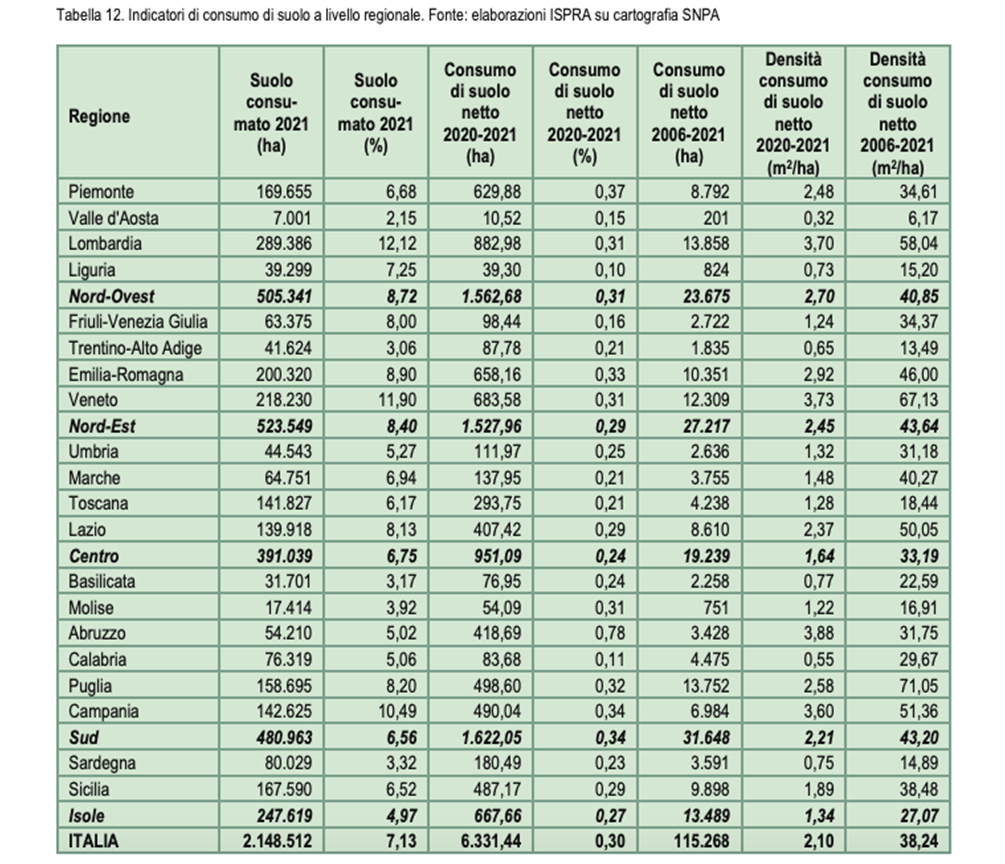

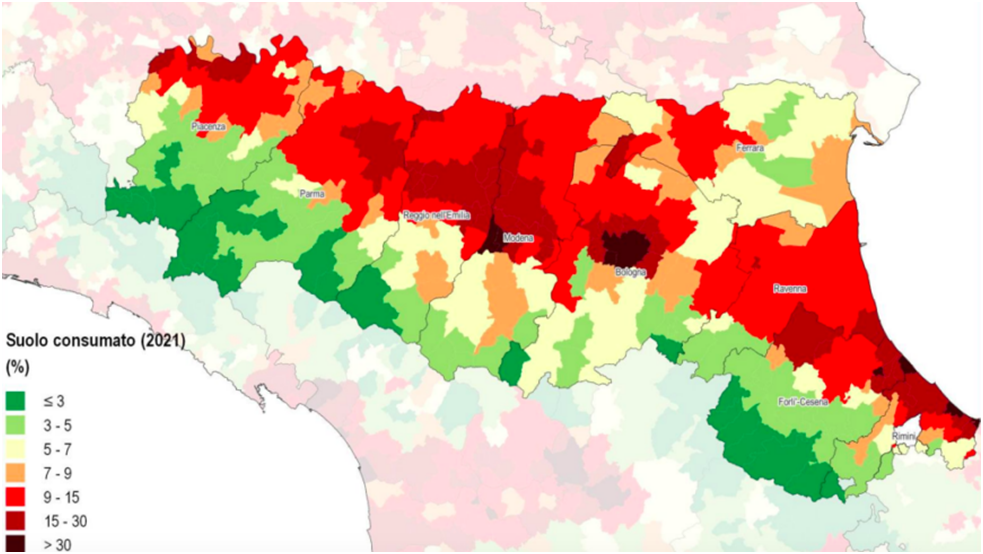

In una situazione di consumo

accelerato a livello nazionale che ha fatto salire la cementificazione nel 2021

al 7,13% della superficie italiana, la Regione Emilia Romagna, arrivava

all’8,9%, pari a 2.003 km2, posizionandosi

al quarto posto dopo Lombardia (12,12%), Veneto (11,90%) e Campania (10,49%)

(tab. 1).

Tabella 1: consumo di suolo in Italia e nelle regioni nel 2021. Fonte: Ispra

Una

tendenza in atto da decenni che veniva confermata anche nel 2021, quando con un

consumo di suolo annuo di 658 ha, pari al 10,5% dell’incremento nazionale

(6.331 ha), l’Emilia Romagna è risultata la terza regione per nuove aree

cementificate dopo Lombardia (883 ha) e Veneto (684 ha).

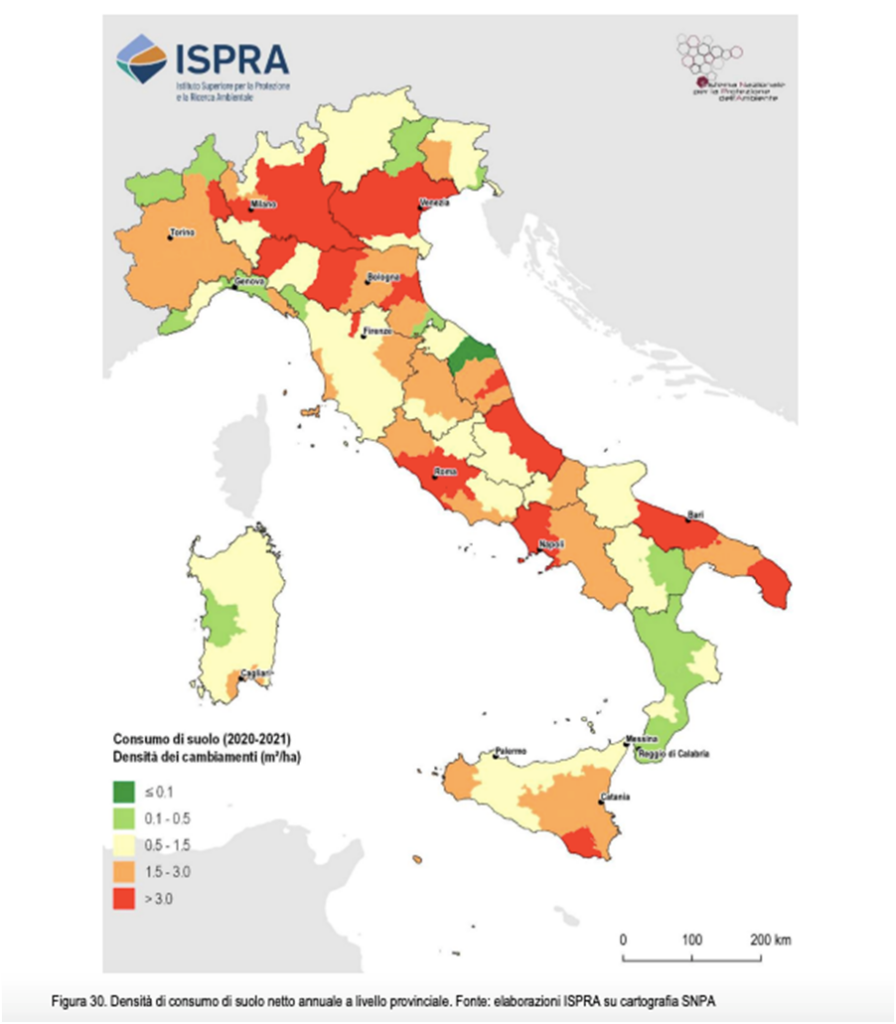

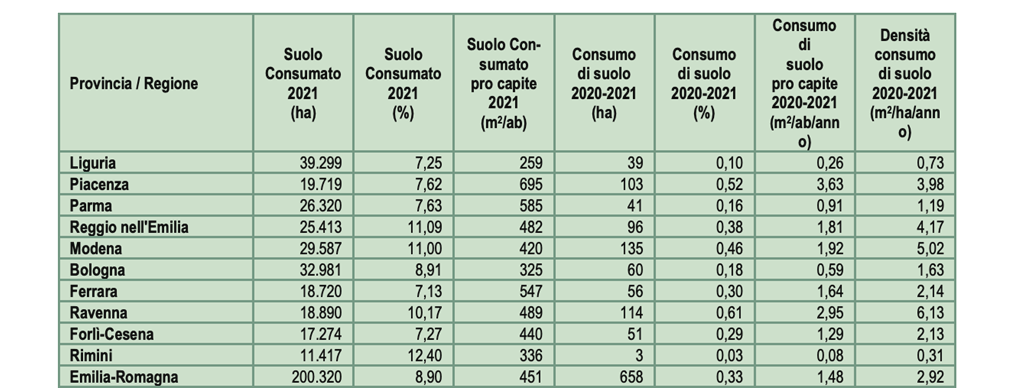

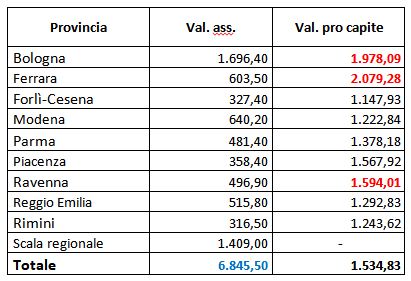

La situazione a livello delle singole

province metteva tristemente in evidenza anche Ravenna, la più colpita dalle

alluvioni, che risultava la terza dopo Reggio Emilia e Modena (carta 4), per

consumo di suolo con 114 ha sottratti, pari al 17,3% del totale dell’incremento

regionale (tab. 2). Ravenna, inoltre, nel 2021 ha conquistato il triste primato

a livello regionale per maggior consumo di suolo annuo in rapporto alla

superficie, con un valore di 6,13 metri quadrati per ettaro, al cospetto di una

media regionale di meno della metà, pari a 2,92 m2/ha (tab. 2, ultima colonna a destra).

Carta 4: densità di suolo consumato in m2/ha nelle province italiane fra il 2020 e 2021. Fonte: Ispra

Tabella 2: consumo di suolo in Emilia Romagna e nelle

sue province nel 2021. Fonte: Ispra

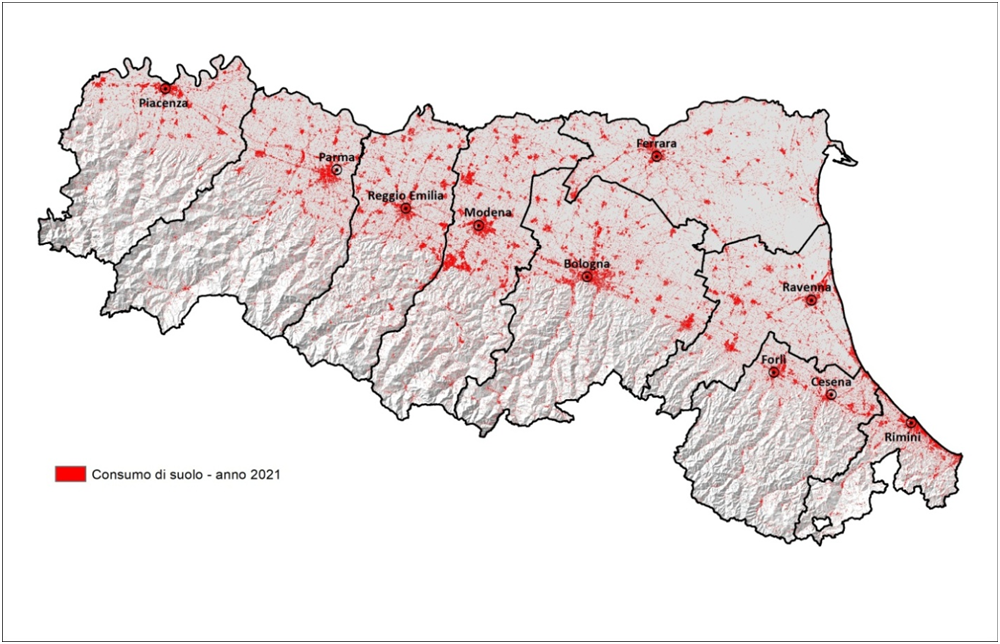

Dall’analisi dei dati, emerge, dunque, un allarmante fenomeno di lungo corso, in base al quale il territorio nazionale subisce annualmente un progressivo processo di cementificazione (ben 77 km2 +10% anche nel 2022 secondo i dati Ispra[1]) che sottrae irrimediabilmente decine di chilometri quadrati di terreni naturali, finendo per sottrarre prezioso spazio alle aree di espansione dei fiumi, sempre più costretti in alvei angusti a causa dell’espansione di infrastrutture di trasporto, aree urbanizzate e strutture della logistica.

E probabilmente non risulta

casuale che l’Emilia-Romagna detenga il triste primato della maggior superficie

edificata nelle aree alluvionali: nel 2021 sono stati infatti cementificati

78,6 ha nelle zone ad alta pericolosità idraulica e 501,9 ha a media,

corrispondenti ad oltre la metà di consumo di suolo nazionale con quel livello

di pericolosità (carta 5 e carta 8 a sx) ed è stato incredibilmente consumato

suolo anche nelle aree protette (2,1 ha) e in quelle a rischio di frana (11,8

ha).

Carta 5: localizzazione del suolo consumato in Emilia Romagna nel 2021[2]

Lo stato

dell’arte della Legge “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del

territorio”

Il compromesso

quadro ambientale appena descritto relativo al territorio regionale

dell’Emilia-Romagna risulta principalmente riconducibile sia all’incessante

processo di realizzazione di nuove infrastrutture della logistica e dei

trasporti, che alla sostanziale inefficacia delle normative in vigore

finalizzate al contenimento del consumo di suolo, in primis l’attuale legge

urbanistica regionale sulla tutela e l’uso del territorio, la n. 24 del 2017.

Dalla ricerca “L’inarrestabile

avanzata del cemento”[1] realizzata da

Legambiente nell’agosto del 2022 rielaborando i dati dell’ISPRA, emerge come l’incapacità

del provvedimento legislativo regionale di contenere il consumo di suolo sia

causata, da un lato, dalle proroghe temporali alla sua effettiva applicazione

e, dall’altro, dalle varie deroghe ai limiti di consumo di suolo stabiliti.

Infatti, a fine 2021, la soglia del consumo di suolo del 3% rispetto a quello

già utilizzato nel 2017, previsto della legge 24/2017, risultava già oltrepassata

da ben 21 comuni a seguito della proroga al 1 gennaio 2022 dell’approvazione da parte dei comuni del Piani Urbanistici

Generali (Pug)[2] e delle deroghe per la realizzazione di “opere

pubbliche o di interesse pubblico” previste dall’articolo 53 della legge

in questione, la quale non definendo esplicitamente il concetto di

“interesse pubblico” funge da “cavallo di Troia” per far

rientrare sotto tale denominazione persino gli hub privati della logistica. Alla

luce di ciò, non risulta probabilmente casuale che nel quindicennio 2006-2015

in Emilia-Romagna sia stato destinato quasi 400 ha di suolo naturale alla

logistica, il doppio della media nazionale, guadagnandosi il poco invidiabile

primato tra tutte le regioni italiane.

Al

termine del rapporto, Legambiente arriva alla perentoria conclusione che “Questa è la prova ulteriore di

come la legge 24/2017, così come è stata progettata, non ha posto un freno al

consumo di suolo”, cristallizzandone la sostanziale inefficacia.

Il dossier “Consumo

di suolo 2023” in Emilia-Romagna pubblicato da Legambiente il 14 giugno

del 2023[3]

analizza, a cinque anni dalla sua entrata in vigore, gli effetti della legge

urbanistica regionale (LR 24/2017) alla luce dell’approvazione dei Piani

Urbanistici Generali (Pug), l’unico strumento normativo di cui le

amministrazioni comunali sono chiamate a dotarsi per la gestione sistemica del

territorio e il contenimento della cementificazione. Dai dati pubblicati

rileviamo come, nonostante l’approvazione dei Pug sia stata prorogata al 1

gennaio 2022 e l’entrata in vigore al 1 gennaio 2024, il processo di adeguamento

degli strumenti di pianificazione territoriale risulti ancora molto arretrato.

A marzo del 2023, infatti, dei 330 comuni della Regione Emilia-Romagna solo 13

avevano approvato i Pug, mentre ben 177 risultavano ancora in “fase di

studio preliminare”, dedotta almeno dall’acquisizione della cartografia

necessaria alla stesura dei Piani stessi, con addirittura 57 che non avevano

ancora provveduto a richiederla, non avendo in sostanza nemmeno avviato il

Piano. I restanti 83 comuni invece si suddividevano fra le varie fasi dell’iter

che portano all’approvazione (tab. 3).

Rimarcando anche le numerose, e già citate, deroghe alla

soglia di incremento del 3% rispetto al 2018, Legambiente conclude l’ampio

dossier, che analizza anche varie criticità locali, affermando che “La situazione che abbiamo fotografato con il

nostro studio dimostra che gli obiettivi assunti dalla Regione Emilia-Romagna con

l’approvazione della legge urbanistica del 2017 non sono stati ancora raggiunti

e che, al contrario, il fenomeno del

consumo di suolo continua ad affliggere la nostra regione“.

Tabella 3: comuni dell’Emilia Romagna ripartiti fra le V fasi dell’iter attuativo dei Pug a marzo 2023

La

situazione attuativa dei PUG in Emilia-Romagna (marzo 2023)[1]

[1] https://www.legambiente.emiliaromagna.it/2023/06/14/legambiente-presenta-il-dossier-sullo-stato-del-consumo-di-suolo-in-emilia-romagna/

|

PROVINCIA

|

COMUNI

|

PUG

non avviato

|

Fase studio

preliminare

|

Consultazione

|

Assunzione

|

Adozione

|

Approvazione

|

|

Bologna

|

55

|

6

|

27

|

19

|

2

|

/

|

1

|

|

Ferrara

|

21

|

5

|

5

|

4

|

/

|

4

|

3

|

|

Forlì -Cesena

|

30

|

2

|

16

|

9

|

/

|

2

|

1

|

|

Modena

|

47

|

1

|

30

|

7

|

5

|

3

|

1

|

|

Parma

|

44

|

20

|

14

|

5

|

1

|

1

|

3

|

|

Piacenza

|

46

|

10

|

28

|

3

|

1

|

2

|

2

|

|

Ravenna

|

18

|

/

|

6

|

9

|

2

|

/

|

1

|

|

Reggio Emilia

|

42

|

9

|

30

|

/

|

/

|

2

|

1

|

|

Rimini

|

27

|

4

|

21

|

1

|

/

|

1

|

/

|

|

Totale

|

330

|

57

|

177

|

57

|

11

|

15

|

13

|

Le opere di

intervento sul corso dei fiumi

La regione Emilia-Romagna, fra il 2015 e il

2022, ha ricevuto finanziamenti per 190 milioni per la realizzazione di 23

casse di espansione fluviale, delle quali al momento dell’alluvione ne

funzionavano a pieno regime solo 12 e altre due in misura parziale, mente le

restanti nove erano ancora in fase di realizzazione. Nello specifico per quanto

riguarda la situazione di due dei fiumi che hanno esondato, rileviamo che due

casse avrebbero dovuto funzionare per il Senio, affluente di destra del Reno

che scorre quasi interamente nella provincia di Ravenna, a beneficio dei comuni

di Castel Bolognese, Cotignola, Lugo e Fusignano, ma a maggio 2023 ne era stata

realizzata solamente una, peraltro senza essere collegata al fiume, quindi di

fatto priva di efficacia. Per quanto riguarda il fiume Lamone[1], che

scorre sostanzialmente parallelo al Senio sfociando però direttamente in mare a

nord di Ravenna, due casse di espansione erano in funzione vicino a Faenza ma

l’amministrazione comunale aveva rilasciato permessi edilizi per costruire a

ridosso dell’alveo.

Il rapporto

della Commissione tecnica e la certificazione dei danni da parte dell’Ue

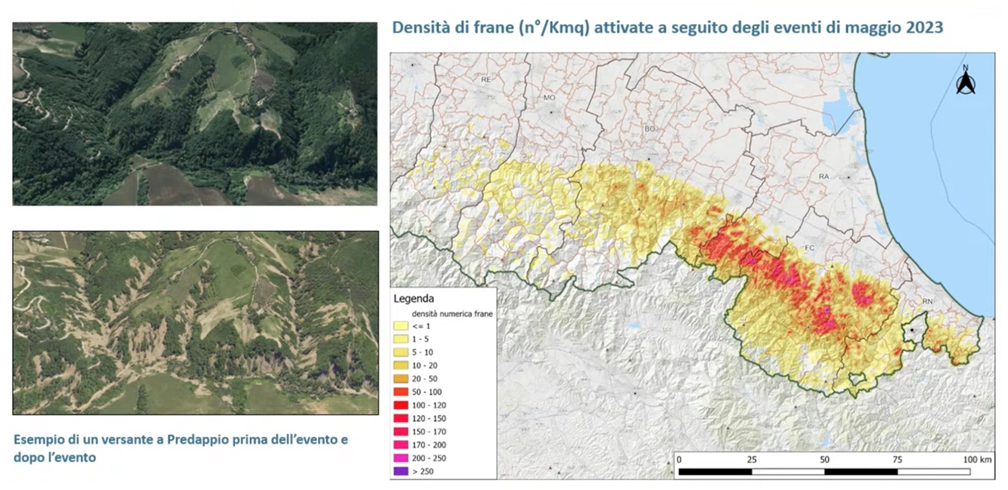

L’esaustivo e completo documento pubblicato il

15 dicembre 2023[2],

dalla Commissione tecnica coordinata dal prof Alfredo Brath su incarico della

giunta Bonaccini, evidenzia come le inondazioni generate dall’esondazione di 23

corsi d’acqua avevano interessato una superficie di 540 kmq, causato 65.598 (carta

7) frane e danneggiato 1950 infrastrutture stradali, pari al 3,6% dell’intero

reticolo stradale delle 6 province coinvolte.

Carta 7: densità delle frane (n°/Kmq) avvenute a seguito delle piogge di maggio 2023

Il

rapporto mette inoltre in risalto la stretta relazione fra rischio idraulico e

consumo di suolo: l’Emilia-Romagna risulta la regione con la maggiore

superficie compresa nelle aree a pericolosità media (aree P2), pari ad oltre il

45% del totale (carta 8 a sx), e nella quale la percentuale di territorio

naturale occupato dalle attività umane risulta la più elevata a livello

nazionale, con valori in prevalenza fra il 9-15%, ma con aree fra il 15 e il 30%

e punte oltre il 30% (carta 8 a ds e carta 6).

Carta 8: a sinistra la carta tematica delle aree a pericolosità intermedia (P2). A destra quella della percentuale di suolo consumato nelle aree a pericolosità idraulica nel 2022. (Fonte Ispra)

Gli

eventi calamitosi del maggio 2023, come abbiamo visto riconducibili sia a

fattori di natura meteorologico-ambientale sia a gravi responsabilità umane

legate alle politiche di gestione e utilizzo del territorio e dei fiumi, avendo

interessato una delle aree economicamente più dinamiche a livello nazionale

oltre che ad elevata densità abitativa, hanno arrecato danni a 70.000 persone e

16.000 aziende, la cui stima certificata dall’Unione Europea è stata rivista al

ribasso rispetto alla prima della Regione in 8,5 miliardi di euro, ripartiti in

5 miliardi per la parte pubblica e 3,5 per quella privata.

Conclusioni

Il

rapporto “Alluvione, un anno dopo” emesso dalla regione

Emilia-Romagna il 10 maggio 2024[1] arriva

alla conclusione che gli eventi catastrofici dell’anno precedente rappresentano

“Uno spartiacque fra passato e futuro nel settore della difesa idraulica e

idrogeologica del territorio”. Infatti, come sostiene Luca Carra su

www.scienzainrete.it “Non è pensabile di costruire e ricostruire come si è

fatto finora”[2].

Secondo gli esperti, infatti i cambiamenti climatici e gli eventi sempre più

estremi impongono un radicale cambio di paradigma nella pianificazione delle

aree urbane e delle campagne: ridurre drasticamente l’edificazione, risparmiare

al minimo il consumo di nuovo suolo, lasciare spazio naturale alla divagazione

degli alvei fluviali, non costruire argini artificiali a ridosso dei corsi

d’acqua sopratutto quelli pensili, ma arretrare ove possibile quelli naturali,

e costruire casse di espansione dei fiumi per offrire spazio alle piene.

In piena di fase di cambiamenti

climatici, gli scienziati sostengono che di fronte all’intensificarsi degli

eventi estremi è necessario passare rapidamente alla realizzazione di opere di

adattamento in linea con quanto stabilisce il “Piano speciale di

interventi contro le situazioni di dissesto idrogeologico”, in attesa di

approvazione da parte del parlamento. Una pianificazione integrale realizzata

congiuntamente dai più autorevoli centri di ricerca e università nazionali per

mettere in sinergia le competenze necessarie per un “nuovo modello di

ricostruzione e di gestione del territorio” facendo ricorso alle soluzioni

basate sulla natura (nature based

solution).

Un

piano sicuramente ambizioso che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella

politica di pianificazione territoriale e che potrà realizzarsi efficacemente

solamente sotto un’autorevole e competente regia pubblica, togliendo agli

interessi privati le indebite prerogative che sono riusciti a ricavarsi grazie

alla connivenza con le amministrazioni locali.

L’alluvione del maggio 2023 ha messo

inequivocabilmente in risalto tutte le fragilità e l’insostenibilità

ambientale, sociale e pure economica, visti i danni arrecati, del modello di

gestione territoriale dell’Emilia-Romagna. Una situazione talmente critica da

spingere il presidente regionale Stefano Bonaccini ad una dichiarazione che non

è passata inosservata nei settori sociali e scientifici più attenti alle

problematiche ambientali e fra la popolazione colpita: “Nelle zone

alluvionate non si costruirà più. Non si tratta di una scelta da eroi ma di una

lezione che abbiamo imparato dalla tragedia di maggio”.

Nell’attesa

che la giunta dia seguito concreto alle dichiarazioni del suo presidente, in

Emilia-Romagna e non solo, sono in molti a chiedersi come lo stesso Bonaccini

intenda recidere, o quantomeno allentare, i rapporti con le lobby, dai

costruttori edili alla logistica, dai trasporti alla grande distribuzione, che

fino ad oggi hanno avuto buon gioco nel consumo sfrenato di suolo in regione.

Non

è sicuramente opera agevole ripensare un modello sviluppo che sino ad oggi ha

fatto leva sull’utilizzo del suolo per l’estrazione di valore dai territori a

detrimento dell’ambiente, della popolazione e delle piccole attività economiche

e a tutto vantaggio delle grandi imprese.

Andrea

Vento – 22 maggio 2024

Gruppo

Insegnanti di Geografia Autorganizzati

[1] https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2024/maggio/alluvione-un-anno-dopo

[2] https://www.scienzainrete.it/articolo/dopo-lalluvione-dellemilia-romagna-va-ripensato-tutto/luca-carra/2024-05-15

[1] https://www.legambientefaenza.it/alluvione-romagna-2023/2023/06/un-lontano-studio-sulla-laminazione-delle-piene-del-lamone/

[2] https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/dicembre/post-alluvione-ecco-il-rapporto-della-commissione-tecnico-scientifica-201cin-emilia-romagna-un-evento-senza-precedenti-nella-storia-osservata201d

[1] https://www.legambiente.emiliaromagna.it/2022/08/30/linarrestabile-avanzata-del-cemento-decuplicano-gli-ettari-di-consumo-di-suolo/

[2]https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/notizia/legge-urbanistica-prorogati-di-un-anno-i-termini-del-periodo-transitorio

[3] https://www.legambiente.emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2023/06/Dossier_CONSUMO-di-SUOLO.pdf

[1] https://www.snpambiente.it/snpa/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2023/

[2] https://webbook.arpae.it/indicatore/Consumo-di-suolo-00001/?id=ef258eb9-6369-11e5-bf2c-11c9866a0f33

[1] sprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2022/dissesto-idrogeologico-quasi-il-94-dei-comuni-a-rischio-frane-alluvioni-ed-erosione-costiera

[2] https://www.openpolis.it/le-alluvioni-hanno-un-costo-umano-economico-e-ambientale/

[3] In quali

territori andranno i fondi del Pnrr contro il dissesto idrogeologico? https://openpnrr.it/misure/297/

[1] https://www.rainews.it/video/2023/05/rapporto-organizzazione-meteorologica-mondiale-il-mondo-verso-i-5-anni-piu-caldi-mai-registrati-7f42a4f7-eeef-4be4-9f34-92f5144ae822.html

[2] Secondo

l’OMM il 2023 è stato l’anno più caldo dall’inizio delle registrazioni, con una

temperatura media di +1,45° rispetto al periodo di riferimento 1850-1900. https://www.meteosvizzera.admin.ch/chi-siamo/meteosvizzera-blog/it/2024/04/rapporto-omm-stato-clima-globale-2023.html

[3] https://www.ilsole24ore.com/art/alluvione-emilia-romagna-danni-89-miliardi-AEXDSJiD

[4] Rapporto sulle

condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio

associati:

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sulle-condizioni-di-pericolosita-da-alluvione-in-italia-e-indicatori-di-rischio-associati

[1] https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/i-satelliti-mostrano-i-danni-delle-alluvioni-in-emilia-romagna-interi-laghi-sono-nati-in-poche-ore/